https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2025/08/4-MuNa25-Plakate-A1-Kopie-scaled-1.jpeg

1612

1808

Iryna Sauerwald

https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2019/10/logo-m.png

Iryna Sauerwald2025-08-20 15:06:242025-08-20 16:58:4120. Kasseler Museumsnacht

https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2025/08/4-MuNa25-Plakate-A1-Kopie-scaled-1.jpeg

1612

1808

Iryna Sauerwald

https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2019/10/logo-m.png

Iryna Sauerwald2025-08-20 15:06:242025-08-20 16:58:4120. Kasseler MuseumsnachtVon der Skulptur „Out Of The Dark“ lernen

Fußläufig unterwegs, Streifzüge durch kulturelle Welten.

Öffentlich ausgestellt – zur berührenden Begegnung und Befragung freigestellt.

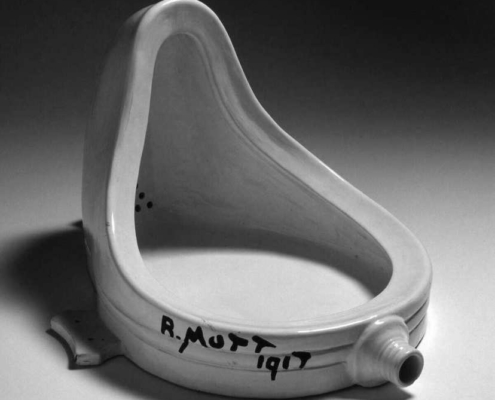

Das documenta-Kunstwerk „Out Of The Dark“ (Aus Dem Dunkeln) des britischen Künstlers Antony Gormley er füllt – dauerhaft vor dem Westportal der Martinskirche installiert – vollumfänglich eine radikale Forderung von Joseph Beuys, Kunst solle das Museum verlassen und jederzeit frei zugänglich ausgestellt werden. Vom Volksmund treffend der „Eisenmann“ genannt, steht die 193 cm große Skulptur aus Eisen und Nickel – ohne Sockel, tief verankert – auf dem mit historischen Pflastersteinen ausgelegten Landgraf-Philipps-Platz, frei zur Berührung und Betrachtung auf Augenhöhe.

Freiheit im Präsentieren von Kunst

Joseph Beuys erteilte musealen Hürden wie hohen Ein trittspreisen, festen Uhrzeiten, disziplinierenden Sicherheitsabständen und ständiger Beaufsichtigung beim Bestaunen von kostbaren Exponaten eine klare Absage. Der Zugang zur Kunst solle schrankenlos, barrierefrei und unentgeltlich möglich sein. Die Begegnung mit dem Kunstwerk werde damit zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Jahreszeit, ausnahmslos an jedem Tag und in allen nachfolgenden Jahren erlebbar. Die Freiheit zum Erschaffen von Kunst gehe mit der Freiheit einher, Kunst zu erleben, wann immer es einen danach verlange. Joseph Beuys weilte 1987 zur documenta 8 schon nicht mehr unter den Lebenden, sein materielles und immaterielles Erbe an die documenta-Stadt Kassel aber war allgegenwärtig. Die Skulptur „Out Of The Dark“ hatte im Einvernehmen mit allen Beteiligten und Zuständigen ihren permanenten Ausstellungsort mitten im historischen Zentrum der Stadt Kassel erhalten.

Freiheit in der Befragung von Kunst

Wie für ein Kunstwerk üblich und wünschenswert, warf der „Eisenmann“ sogleich viele Fragen auf. Wer ist denn das? Wo kommt der her? Warum ist der hier? Bleibt der jetzt für immer hier? Warum steht der nicht weiter rechts – oder links? Warum kehrt er dem Kirchenportal den Rücken zu? Wo ist denn die erklärende Objekttafel? Kann das auf Dauer gutgehen, so ungeschützt mitten auf dem Platz? Der „Eisenmann“ gibt in seiner ständigen Anwesenheit unablässig Rätsel auf und bleibt dabei herausfordernd unergründlich in den Augen derer, die ihn betrachten und sich von der Aura des Authentischen berühren lassen. Seine bloße Anwesenheit, die Provokation seiner Nacktheit, seiner Männlichkeit, seiner Größe und seines Gewichts, seine Einsamkeit und Standfestigkeit und vieles andere mehr, was ihn ausmacht, ziehen die Blicke an, wecken ohne Ende Fragen und befeuern die Suche nach Antworten.

Freiheit in der Begegnung mit Kunst

Aktionen der Begegnung und Berührung mit dem „Eisenmann“ sind unterschiedlichen Charakters. Ihn zu umarmen, streicheln, küssen, in die Mitte zu nehmen bei Aufstellungen zum Gruppenfoto, ihn anzukleiden mit Kopfbedeckung, Schal und Mantel oder mit Blumengirlanden zu dekorieren sind wohl die beliebtesten. Farbaktionen in markanten Körperregionen und mehr oder weniger gelungene Attacken gegen die eiserne Standfestigkeit und robuste Tiefenverankerung sind seltenere Vorkommnisse. Lei der hat „Der Eisenmann“ eines schönen Morgens auch schon mal auf der Nase gelegen. Kunstwerke, wo immer sie ihren Ausstellungsort finden und durch äußere Einwirkungen zu Schaden kommen können, bedürfen der beständigen Pflege und Hege, um über Jahrhunderte hinweg erhalten zu bleiben. Kunstschaffende haben die Gabe, in ihren Kunstwerken Dinge hellsichtig vorwegzunehmen, bevor sie irgendwann als real existent erkannt und verstanden werden. Die Kunstfreiheit ermöglicht Kunstschaffenden die Darstellung des noch Unverfügbaren – jener Rätsel, die noch auf ihre Lösung warten. Der „Eisenmann“ ist und bleibt ein Objekt der Befragung und Entdeckungen. Wenn eine Schülerin Pfarrer Willi Temme im Religionsunterricht die Frage stellt: „Ist das Adam?“, tritt ein berührender Moment im Erfassen von Kunst zutage. Schauen wir mal, was sonst noch aus dem Dunkeln ans Licht kommt.

29.04.2025

Die Autorin Doris Gutermuth

ist Dipl.-Psychologin, Psychoanalytikerin, studierte Kunst bei Karl Oskar Blase, arbeitet als Psychotherapeutin und Künstlerin in

Kassel.

Diesen Artikel auch zu lesen in der StadtZeit-Ausgabe 123, Frühjahr 2025, S.25

>> hier zu lesen

WUSF Public Media

WUSF Public Media Initiative Gedenkort Königstor

Initiative Gedenkort Königstor

Citypastoral Kassel

Citypastoral Kassel