https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2025/08/image075.jpg

1040

1386

Lisa Marie Fink

https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2019/10/logo-m.png

Lisa Marie Fink2025-08-01 12:56:102025-08-01 12:56:10Zukunftsraum Kirchenschiff

https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2025/08/image075.jpg

1040

1386

Lisa Marie Fink

https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2019/10/logo-m.png

Lisa Marie Fink2025-08-01 12:56:102025-08-01 12:56:10Zukunftsraum KirchenschiffZukunftsraum Kirchenschiff

Schwindende Mitgliederzahlen, Priestermangel und finanzielle Engpässe erschweren die Erhaltung der rund 45.000 Kirchen in Deutschland. Ein neuer Blick auf die Nutzung von Kirchenräumen ist gefragt.

Die St. Peter’s Church im nordenglischen Shipley veranstaltet während des Gottesdienstes Wrestlingkämpfe. Das unkonventionelle Konzept der Organisation „Kingdom Wrestling“, die zusätzlich Selbstverteidigungskurse, Nachhilfe und Männertreffs anbietet, soll Menschen zurück in die Kirche holen. Dass dieses Modell funktioniert, zeigen die steigenden Mitgliederzahlen der kleinen Gemeinde.

Kirchen waren stets mehr als Gottesdienstorte: Sie sind multifunktionale Orte sakraler Nutzung. Hier finden Konzerte statt, Kinder- und Jugendgruppen treffen sich und Kirchenchöre üben. Doch nun scheint das Prinzip „Kirche“ allein nicht mehr auszureichen. Der Rückgang der christlichen Bevölkerung in Europa, auch in Deutschland, macht das deutlich. Jährlich verlieren deutsche Kirchengemeinden konfessionsübergreifend rund drei Prozent ihrer Mitgliederdurch Sterbefälle und Austritte. Dies hat sowohl personelle als auch

finanzielle Folgen: Die Mittel zur Instandhaltung der Gebäude schwinden. Es stellt sich die Frage, welche Funktionen Kirchenräume künftig erfüllen müssen, um gesellschaftlich relevant zu bleiben.

Eine ungewisse Zukunft

Drei mögliche Vorgehensweisen im Umgang mit Kirchenräumen, deren Unterhaltung sich nicht mehr rechnet, hat das Erzbistum Köln formuliert. Das bevorzugte Modell ist selbstverständlich die Erhaltung des sakralen Raums in seiner ursprünglichen Nutzung. Kooperationen mit anderen Initiativen, wie beispielsweise Orchestern oder der Seelsorge, ließen sich ohne großen Aufwand umsetzen und könnten die Gemeinde finanziell entlasten. Das zweite Modell sieht eine Veränderung des Raumes vor, um eine Mitbenutzung durch beispielsweise eine Bücherei oder ein Museum zu ermöglichen.

Wenn sich jedoch kein innovatives Nutzungskonzept finden lässt, tritt das dritte Modell in Kraft: Die sakrale Nutzung wird beendet. Es gibt zahllose Beispiele für die Umnutzung ehemaliger Kirchen, von einer Buchhandlung in Maastricht über eine Boulderhalle in Bad Orb bei Frankfurt bis hin zu Hotels, Restaurants und Locations für Kunst- oder Musikveranstaltungen.

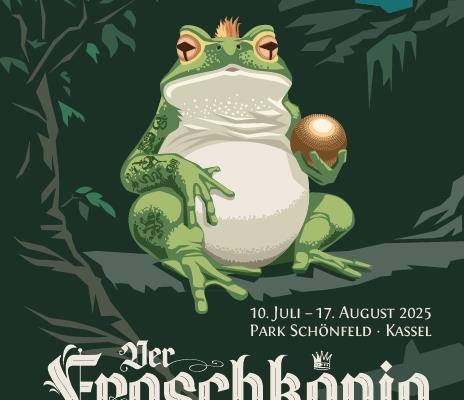

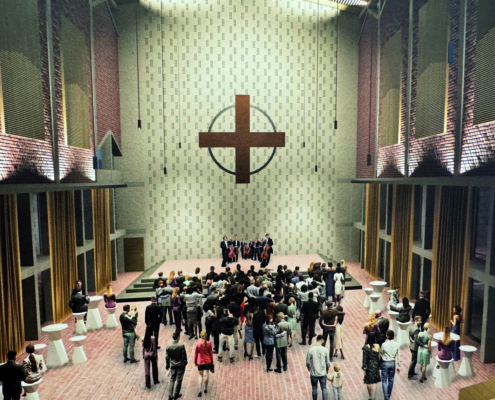

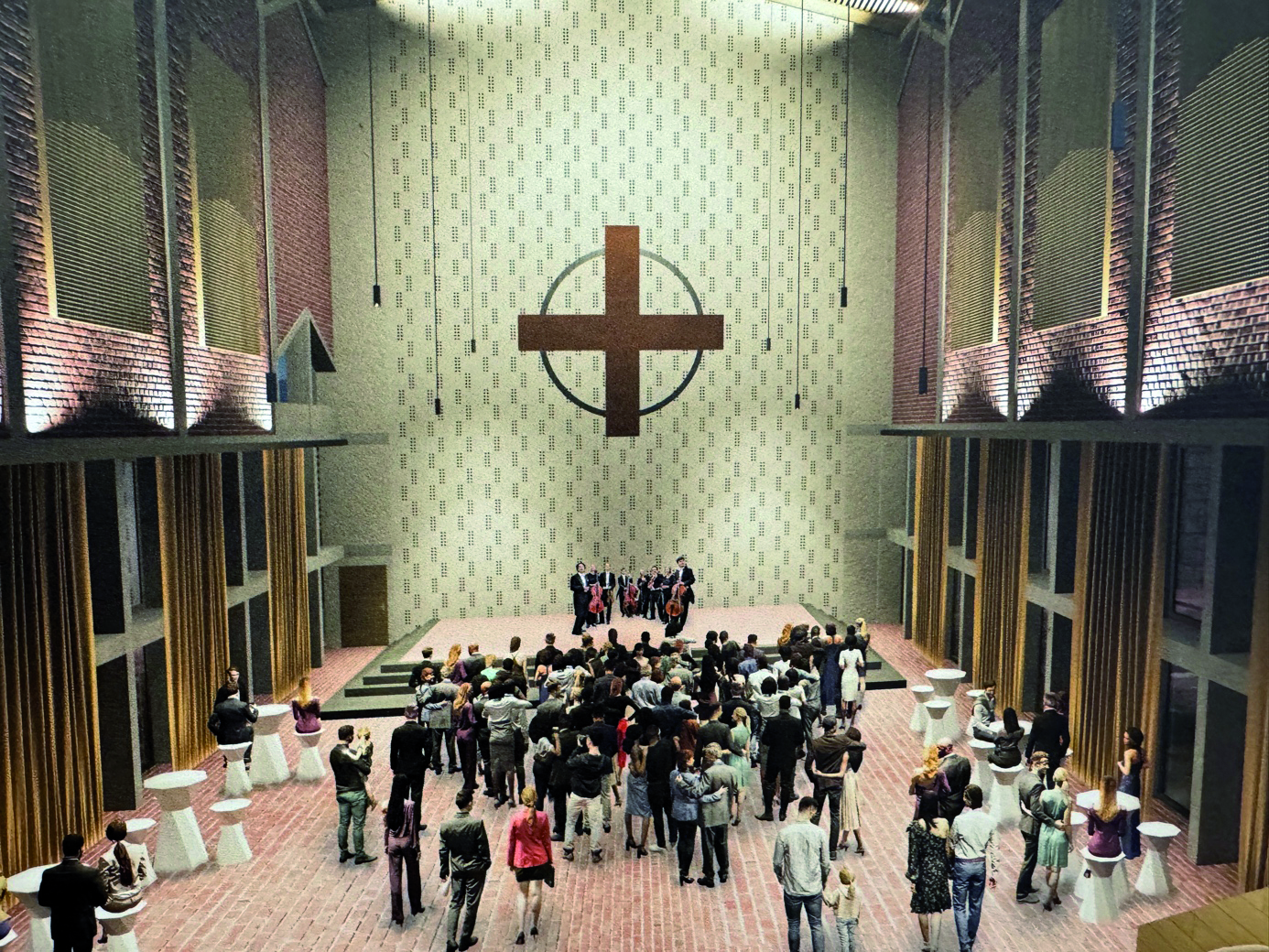

Veranstaltungskirche mit Jugendzentrum: So stellen sich Architektur studierende der Universität Kassel die Nutzung der Elisabethkirche nach dem Neuaufbau vor. Foto: Jonathan Lichte und Pascal Haupt

Einen Neuanfang wagen

Nach dem Dacheinsturz der Elisabethkirche im November 2023 startete die katholische Kirche in Kassel eine Umfrage zur zukünftigen Nutzung des Kirchenraums. Gemeindemitglieder und Interessierte konnten ihre Vorstellungen zum Wiederaufbau sowie zu einer möglichen neuen Nutzung einbringen. Trotz unterschiedlicher Meinungen zeigte sich ein klarer Trend: Viele befürworten eine Mischnutzung aus sakraler und kultureller Nutzung, wie in den letzten Jahren bereits umgesetzt.

Ein Interimsdach macht die Kirche ab diesem Winter vorerst wieder nutzbar. Im gleichen Zeitraum erarbeitet eine designierte Arbeitsgruppe ein Konzept für eine Sanierung und Neunutzung, das dem Bistum Fulda vorgelegt wird. In den kommenden Jahren soll dieses in enger Abstimmung mit der Gemeinde umgesetzt werden.

Gemeinden im Prozess begleiten

Die Evangelische Kirche in Kassel hat eigens eine Stiftung eingerichtet, die mögliche Mit- und Zusatznutzungen ihrer Kirchenräume prüfen soll, bevor als Ultima Ratio ein Standort aufgegeben wird. So besteht die Idee, besondere Themenschwerpunkte wie Jugend, Umwelt oder interreligiösen Dialog an den jeweiligen Standorten zu setzen. Die Stiftung wird mit den Gemeinden gewünschte Konzepte entwickeln und vor Ort Unterstützung bei der Umsetzung leisten.

Die Weiter- oder Nachnutzung von Kirchenräumen ist eine soziale und architektonische Frage zugleich, denn Kirchen sind sowohl in ihrer baulichen als auch gesellschaftlichen Funktion wichtige Einrichtungen in der Stadt. Dazu müssen sich Gemeinden für neue gesellschaftliche Bedürfnisse öffnen und den Wandel aktiv gestalten. Wie Rüdiger Jungbluth vom Evangelischen Forum betont, sind Versuchskultur und Fehlerfreundlichkeit Teil des Prozesses.

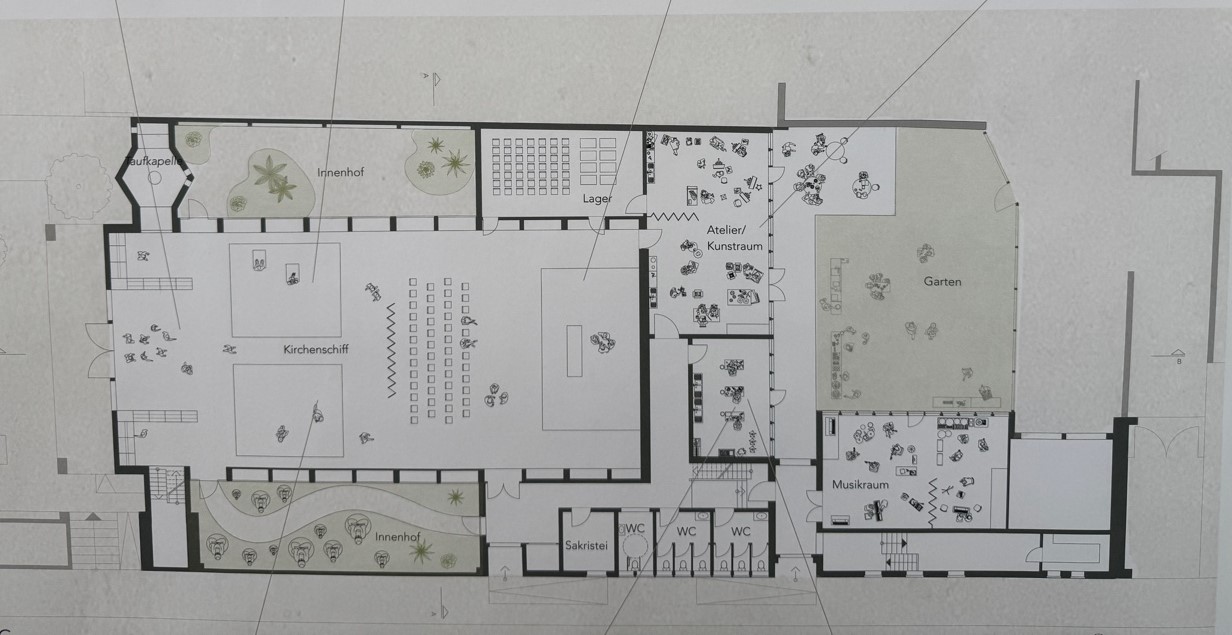

Unter der Betreuung von Vertretungsprofessor Dr. Christoph Palmen und Anne Zimmermann vom Fachgebiet Entwerfen und Baukonstruktion entstanden vielfältige Entwürfe für die Elisabethkirche, zum Beispiel ein Kolumbarium. Foto: Henry Bültmann und Merlin Woditschka

01.08.2025

Diesen Artikel auch zu lesen in der StadtZeit-Ausgabe 124, Sommer 2025, S. 55

>>hier zu lesen