https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2025/05/fahrrag-stadt-kassel-test-Kopie.jpg

912

1333

Iryna Sauerwald

https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2019/10/logo-m.png

Iryna Sauerwald2025-05-27 11:37:072025-05-27 11:40:34Fahrrad-Parken auf Probe

https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2025/05/fahrrag-stadt-kassel-test-Kopie.jpg

912

1333

Iryna Sauerwald

https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2019/10/logo-m.png

Iryna Sauerwald2025-05-27 11:37:072025-05-27 11:40:34Fahrrad-Parken auf ProbeWie ich auszog, meinen Uropa zu finden

Auf einer ganz persönlichen Reise in den Osten Europas folge ich den Ängsten und den Fragen, die meine Familie auf mich übertragen hat. Denn die Narben des Zweiten Weltkriegs sind noch lange nicht verheilt.

Auf dem kleinen eisernen Tisch liegen drei pralle rotgoldene Äpfel. Der Wind kräuselt sich in den Blättern und hinterlässt ein Spiel von Licht und Schatten auf den weißblonden Kopf meiner Großmutter. Sie sitzt auf der Bank, wartend. Ihr gegenüber tippt mein Vater, das Handy in der Hand, sich in die weite Welt des Internets. Beide schweigen. Und das schon eine ganze Weile. Erst ein Rascheln des Türvorhangs setzt sie in Bewegung. Vorsichtig müht sich mein Opa in den Garten. In der Hand ein dunkles ledernes Köfferchen. Gefüllt ist es mit dem Geheimnis meiner Familie.

Schnell greift meine Großmutter nach den Äpfeln, legt sie neben sich auf die Bank. Ihren Platz nimmt das Köfferchen ein. Mit zittrigen Händen versucht mein Opa die Scharniere zu öffnen. Es rappelt, es klappert, mein Atem steht still – und dann, mit einem KLACK öffnet sich endlich sein Innerstes. Briefe. Alles voller Briefe. Kleine, große, mit enger geschwungener Schrift und manchmal mit einer kleinen Zeichnung, dünnes braunes Papier, dass unter den Händen droht, zu zerfallen – viele hundert Kuverts breiten sich wie eine Welle auf dem kleinen eisernen Tisch vor uns aus.

Die Briefe sind Zeugnis, dass er existiert hat, mein Urgroßvater Josef; sie waren immer da und irgendwie doch nicht. Mein Vater betrachtet sie, dreht sie in seinen Händen. Stolz entdeckt meine Oma den amtlichen Brief, der den Austritt Josefs aus der katholischen Kirche bekundet: „Für meine Mutter ist er evangelisch geworden!“ Mein Vater nickt ihr abwesend zu, während er weiter die Poststempel auf den Briefen analysiert. Ab 1941 hat Josef geschrieben, manchmal täglich mehrere Male. Es sind Feldpostbriefe. Lebenszeichen, die mein Urgroßvater über tausende von Kilometern an seine Liebsten daheim schickte. Mit jedem Jahr, mit jedem Monat wurden es mehr: Fragen wie es Liesel, meiner Großmutter ging, Fragen ob die Felder schon bestellt wären, Beruhigungen, dass es ihm gut ginge, dass er Wein, dass er Äpfel und Pflaumen hätte und dann, ab August 1944 – nichts.

Die Briefe sind Zeugnis, dass er existiert hat, mein Urgroßvater Josef; sie waren immer da und irgendwie doch nicht. Mein Vater betrachtet sie, dreht sie in seinen Händen. Stolz entdeckt meine Oma den amtlichen Brief, der den Austritt Josefs aus der katholischen Kirche bekundet: „Für meine Mutter ist er evangelisch geworden!“ Mein Vater nickt ihr abwesend zu, während er weiter die Poststempel auf den Briefen analysiert. Ab 1941 hat Josef geschrieben, manchmal täglich mehrere Male. Es sind Feldpostbriefe. Lebenszeichen, die mein Urgroßvater über tausende von Kilometern an seine Liebsten daheim schickte. Mit jedem Jahr, mit jedem Monat wurden es mehr: Fragen wie es Liesel, meiner Großmutter ging, Fragen ob die Felder schon bestellt wären, Beruhigungen, dass es ihm gut ginge, dass er Wein, dass er Äpfel und Pflaumen hätte und dann, ab August 1944 – nichts.

Erst im Oktober desselben Jahres erhielt meine Urgroßmutter Helene wieder einen Brief, erinnert sich meine Oma. Als der Postbote am Gartentor erschien brach Helene zusammen. Josef galt offiziell als vermisst.

Kriegserfahrungen wirken über Generationen fort

Wie viele andere Familien in Deutschland, veränderte der Krieg auch das Zusammenleben meiner Verwandten unumkehrbar. Transgenerationale Übertragungen nennt die Wissenschaft dies. Unverarbeitete seelische Traumata einzelner Personen die in den Familiensystemen nachwirken. „Das Thema wirkt weiter und in der Regel ist es so, dass die nächstfolgende Generation das auf irgendeine Weise noch mal reproduziert. Also noch mal unbewusst eine Situation herbeiführt, die dieses Thema noch einmal aktualisiert“, erklärt Stephan Ludwig. Er ist Coach und bildet in der systemischen Aufstellungsarbeit aus. Josef, mein Urogroßvater, ist eine Leerstelle, ein Phantom in meiner Familie. Meine Urgroßmutter Helene hat nie mehr geheiratet. Sie hat Josef nie für tot erklärt. Stattdessen hat sie gewartet, gehofft das er wie durch ein Wunder wieder auftaucht. Meine Großmutter Liesel wuchs dennoch auf offiziellem Wege als Halbwaise auf. Ein Wort, das für sie mit großer Scham behaftet war. Sie klammerte sich an ihre Mutter und später an ihren Sohn. Ängste treiben sie um. Ängste vor dem Verlust ihrer Liebsten.

Mein Vater fühlt sich von der Liebe und den Ängsten seiner Mutter erdrückt. Als er selbst Vater wird, schwört er sich, es selbst ganz anders machen zu wollen. Seine Kinder sollen in Freiheit aufwachsen. Dass das eine ganz typische Reaktion der Folgegeneration ist, weiß Stephan Ludwig. „Kinder wiederholen nicht das, was ihre Eltern gemacht haben, aber sie beziehen sich darauf; und sie tun entweder das Gleiche oder mit aller Macht das Gegenteil.“

Ich spüre schon als kleines Kind, dass mein Vater und meine Großmutter eine schwierige Beziehung haben. Als ich drei Jahre alt bin, stirbt meine Urgroßmutter. An ihren Tod kann ich mich nicht mehr erinnern, in meiner Erinnerung war sie einfach nicht mehr da, doch, zu dieser Zeit kommt plötzlich eine Idee in mir auf, die sich ganz in diese Familienerzählung hineinknüpft. Ein Auftrag, den mir niemand bewusst übermittelt hat: Ich möchte gerne Josef finden.

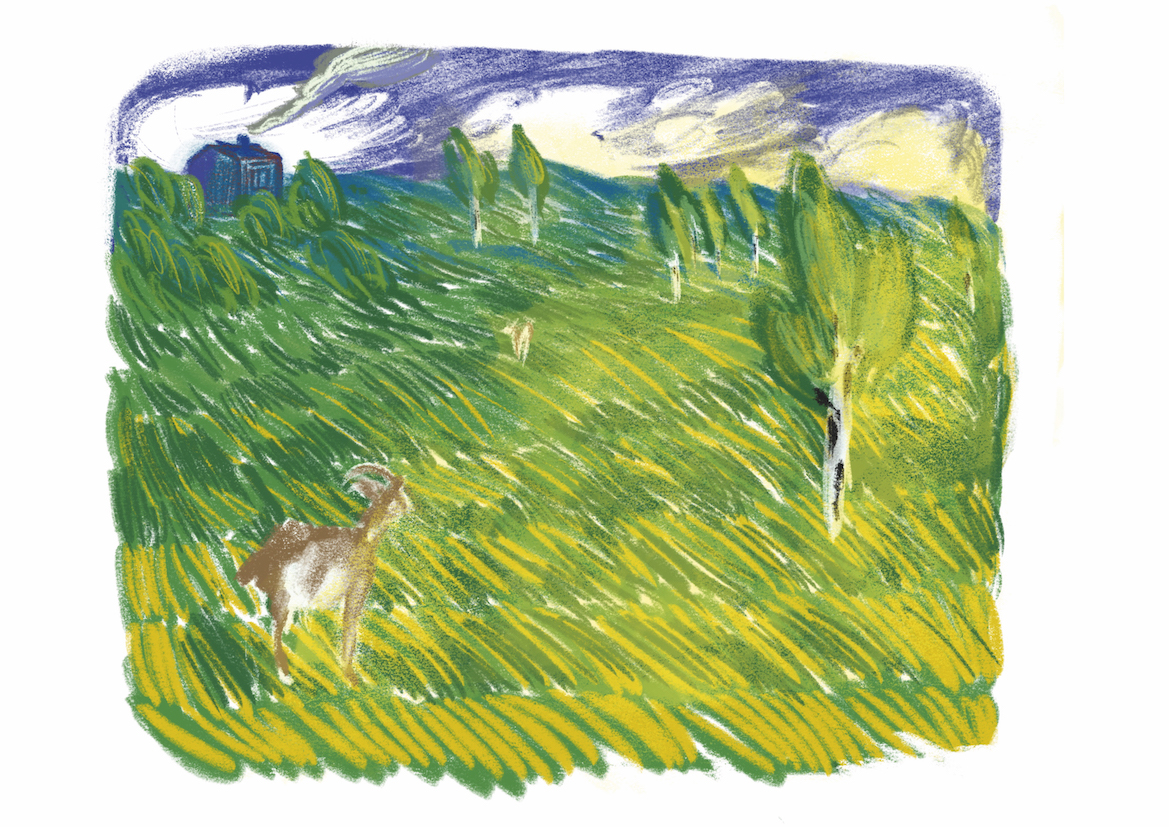

In meinem Hochbett liegend, mit meinem Kuscheltier in dem Arm, stelle ich mir vor, wie ich in den Osten reise. Ein unbekanntes Gebiet. Erst seit kurzem gibt es die Sowjetunion nicht mehr. Dort, in einem kleinen Haus, mit großem wildem Garten und einigen Ziegen vor der Tür, sitzt er. Lebendig und erinnert sich erst jetzt, dass seine Familie in Deutschland wartet. Denn durch den Krieg hat er sein Gedächtnis verloren…

Vermisst: mehr als eine Millionen Soldaten

Über 25 Jahre später begebe ich mich tatsächlich auf die Suche. Gemeinsam mit meinem Vater und meiner jüngeren Schwester sitze ich in einem großen, sehr nach Behörde riechenden Raum, am Rande Berlins. An der Wand hängt ein Bild des milde lächelnden Frank-Walter Steinmeier, unter den braungemaserten Tischen brummen graue Computermonster, die ihre besten Tage längst hinter sich gelassen haben. Die Abteilung PA, also „Personenbezogene Auskünfte“, eine Dienststelle des Bundesarchivs steht kurz vor ihrem Umzug in ein moderneres Gebäude, jenseits von Reinickendorf. Birgit Wulf hat die Kopie einer Karteikarte vor sich liegen. Einer kleinen, sehr deutschen Karte, die einen Teilabschnitt des Lebens meines Urgroßvaters penibel beschreibt. Von der ersten Meldung als Gefreiter in der 5. Batterie Artillerie-Ersatz-Abteilung 736, über Lazarettaufenthalte, bis hin zu vermerkten Suchanfragen des Bürgermeisters der Stadt in der mein Urgroßvater bis zuletzt gemeldet war.

Unsere Anfrage an das Bundesarchiv ist eine von vielen. Knapp 4.000 erhält die Abteilung PA im Monat. Bei den meisten dieser Gesuche handelt es sich um sogenannte familiäre Forschung. Fast alle fragen sie nach den Schicksalen vermisster Angehöriger. „Nach wie vor gelten mehr als eine Millionen Soldaten als vermisst.

In den vergangenen Jahren konnten vielerorts Gebeine von Soldaten aus dem zweiten Weltkrieg exhumiert werden. Zugleich ist es so, dass wenn diese ohne Erkennungsmarke gefunden werden, sie für immer ein unbekannter Soldat bleiben. Die Suche ist eine Aufgabe die niemals zu Ende sein wird“, erklärt Birgit Wulf.

Familiengeheimnisse vorsichtig aufdecken

Die Geschehnisse im zweiten Weltkrieg sind nach wie vor „weiße Flecken“ in den Geschichten der meisten Familien hier in Deutschland. Sven Rohde, Autor und Coach, war selbst vor einigen Jahren auf der Suche nach dem Grab seines Onkels.

Der Zwillingsbruder seines Vaters war als junger Mann im Krieg gefallen. Die Familie hatte nie mehr über ihn gesprochen. Erst als er mithilfe der Abteilung PA den letzten Ruheort seines Onkels fand, lichtete sich der Nebel seiner Familiengeschichte: „Gerade Themen, die so belastet sind, bei denen man das Gefühl hat, da steckt ein Familiengeheimnis hinter, sollten vorsichtig angegangen werden und nicht mit Vorwürfen nach dem Motto ‚Du hast mir noch nie erzählt…‘. Wir wissen nicht was da auftaucht. Es ist ja auch ein ganz ungemütliches Gefühl wenn ich möglicherweise eine Nazi-Verstrickung aufdecke. Fakt ist: Viele Deutsche verklären ihre Familiengeschichte. Innerhalb der Familien werden Lügengeschichten erzählt, etwa das Angehörige im Widerstand waren oder dass sie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger versteckt hätten, um mit der Scham der Mitschuld besser umgehen zu können, doch Lügen können nicht heilen. Lügen und Geheimnisse sind dafür verantwortlich, dass bestimmte Themen in Familien weitergereicht werden.“

Tatsächlich erlebt auch Birgit Wulf immer wieder, wie heilend die Wirkung der Klärung für Familien ist. Zugleich verweist sie immer wieder Menschen an Selbsthilfegruppen für Angehörige von Nazi-Tätern. „Zu erfahren, dass der Opa ein SS-Mann war, kann ein erheblicher Schlag für die betroffenen Familien sein.“

Briefe von der Front

Viele der Soldaten an der Ostfront wussten spätestens nach 1943, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr nachhause zurückkehren würden. Das macht sich auch in den Briefen meines Urgroßvaters bemerkbar. Als Soldat durfte er niemals angeben, wo er gerade stationiert war, einige seiner Briefumschläge sind leer. Markiert mit dem Stempel „zensiert“. Viele seiner Briefe aus dem Jahr 1944 starten mit einer ordentlichen Schrift, doch im Verlauf der Zeilen werden diese immer breiter, immer schräger, immer verschwommener.

Birgit Wulf betrachtet die Briefe meines Urgroßvaters, liest einige Stellen laut für uns vor: „Man kann sich nicht mehr vorstellen, wie psychisch belastend das für viele Soldaten an der Front gewesen sein muss. Man sollte sich zu Hause keine Sorgen machen, aber wenn ich mir die Briefe heute betrachte, sieht man, dass da irgendetwas im Argen liegt und das er selbst wahrscheinlich keine großen Hoffnungen mehr hatte“. Dann zeigt sie uns eine Karte. Sie hat die Wege meines Urgroßvaters vermerkt. Über Polen wanderte seine Truppe in die Ukraine und schließlich nach Moldau. Das kleine Dörfchen Gîsca, im heute abtrünnigen Transnistrien ist der Ort, an dem er seine letzte Postkarte an Helene, meine Uroma, schickte.

Reise in ein Land, das es nicht gibt

Als meine Freunde und ich in Moldau ankommen, sind die für das Land so typischen Sonnenblumenfelder bereits verwelkt. Die Sonne strahlt noch immer angenehm warm auf uns hinab. Zirpen verstecken sich in den Wiesen und spielen unbekümmert ihre Lieder. Es ist Anfang September. Vor wenigen Tagen hat Transnistrien mit einer großen Militärparade und mit viel an sowjetische Zeiten erinnerndem Pomp den Feiertag der Unabhängigkeit Transnistriens von Moldau gefeiert. Patriotische Lieder klingen den ganzen Tag durch die Lautsprecher der Hauptstadt Tiraspol. Die rotgrünen Fahnen des Landes, das rein offiziell nicht existiert, sind vielerorts gehisst. Abgewechselt werden sie nur von denen der russischen „Freiheitscorps“, die seit mehr als 30 Jahren Transnistrien vor Moldau „beschützen“.

Moldau gilt als ärmstes Land Europas und Transnistrien als eine der ärmsten Regionen auf moldauischem Gebiet. Gîsca, der Ort aus dem mein Urgroßvater seine letzte Postkarte verschickt hat, ist da keine Ausnahme. Das kleine Dorf hat marode Straßen und dafür mehr als herzliche Einwohner. Kaum haben wir unser viel zu auffälliges Wohnmobil geparkt, spricht uns eine ältere Frau an und bittet uns, ihre Wassermelone zu probieren. Dankend nehmen wir die Einladung an, während ihre Gänse schnatternd darauf warten unsere Melonenreste verspeisen zu dürfen. Ob sie etwas über das deutsche Soldatenlager weiß, das bis August 1944 am Rande Gîscas stand? Eine junge Übersetzerin, die uns für diesen Tag begleitet, fragt die Frau für mich auf russisch. Sie kann uns nicht helfen. Wie auch die anderen Menschen auf Gîscas Straßen nicht. Trotz allem hören die Menschen meiner Geschichte so gut es mit unserer gegenseitigen Sprachbarriere geht, zu. Zwar erfahre ich nicht mehr über den letzten Aufenthaltsort meines Urgroßvaters, dafür sind wir reich beschenkt, mit Äpfeln, Trauben und Pflaumen. Ganz so, wie einst von meinem Urgroßvater beschrieben. Erst in der Abenddämmerung treffen wir durch Zufall – oder Schicksal? – den orthodoxen Priester des Dorfes. Er betrachtet lange das Bild, das ich den ganzen Tag in den Händen hielt. Helene, Josef und Liesel stehen in einem wilden, schönen Garten. Meine kleine, dünne Großmutter hält ihre viel zu große Puppe eng an sich gedrückt. Ein Geschenk ihres Vaters. Mein Urgroßvater trägt ein legeres halbaufgeknöpftes Oberteil. Sein blondes Haar ist leicht zerzaust. Den Obergefreiten will ich in diesem Bild nicht erkennen. Helene steht neben ihm. Das dunkle, dicke Haar wie immer zu einem ordentlichen Dutt geknüpft. Sie lächeln. Es muss ein sehr guter, ein heller Tag gewesen sein, in einer dunklen Zeit.

Familienaufträge lösen

Der Priester kennt das Lager der Deutschen. Er beschreibt uns den Weg dorthin. Birgit Wulf vom Bundesarchiv hatte mir erklärt, dass im August 1944 russische Soldaten, dort durchgebrochen waren, nachdem sie die Deutschen im damaligen Bessarabien eingekesselt hatten. Die deutschen Einheiten flohen, viele gingen auf der Flucht Richtung Rumänien in Flüssen und im felsigen Gebiet verschollen. Nazi-Deutschland soll Verluste vergleichbar mit Stalingrad gehabt haben.

Die Deutschen in dem Lager bei Gîsca, so erklärt es der Priester, sollen zusammengetrommelt worden sein, um sich in Reih und Glied aufzustellen. Ähnlich der Wehrmacht selbst, sollen die russischen Soldaten die Männer einen nach den anderen erschossen haben. Dort wo das Lager war, entstand ein Massengrab. Niemand in Gîsca wollte jemals dort bauen. Heute grasen dort Kühe.

„Wir kommen so schnell in ein Aufrechnen hinein. Die Bombardierung von Dresden wird etwa politisch missbraucht. Die Alliierten seien auch nicht besser gewesen, es ist ein Versuch die deutsche Kriegsschuld und auch die Schuld am Holocaust zu relativieren. Ich finde das infam“, sagt Sven Rohde, „Ohne Zweifel ist es so, dass Millionen Deutsche, vor allem die Zivilbevölkerung, unfassbar gelitten haben. Genauso wie Millionen Russen, Polen, Franzosen. Es war ein Weltkrieg und Deutschland hat diesen Krieg mit unfassbarer Grausamkeit geführt. Gleichsam heißt das aber auch, dass das Leid jedes Einzelnen anerkannt werden muss. Ich finde es ist der Auftrag meiner Generation, der sogenannten Kriegsenkel, diese transgenerationalen Ereignisse aufzuarbeiten. Wenn wir diesen Auftrag nicht in einer Gesamtheit erledigen, bleibt er eine Aufgabe. Es gibt die erhellende Aussage einer Sozialwissenschaftlerin, dass das was wir von unserer Familiengeschichte nicht wissen, unser Leben mehr als alles andere bestimmt. “

Die Sonne ist kurz davor, hinter den Hügeln des Feldes unweit des Grenzpostens zu Moldau unterzugehen. Sanft weht der Wind durch die weichen Gräser. Ein Walnussbaum steht am Rande der Senke. Die Zirpen spielen unbekümmert ihr Lied. Ich weiß nicht, ob Josef tatsächlich unter diesem idyllischen Feld liegt, doch diese Landschaft berührt mich. Sie bewegt etwas in mir. Mehr als 1846 Kilometer und mehr als 77 Jahre in die Vergangenheit bin ich meinen Urgroßvater gefolgt. Er war 32 Jahre alt, als er seinen letzten Sommer in diesem wunderschönen Land, in einer grausamen Zeit verbrachte. Heute bin ich 32 Jahre alt. Ich trage den Namen Johanna Lena. Johanna, nach Josef Johann, meinen Urgroßvater und Lena, nach Helene, meiner Urgroßmutter. 77 Jahre nachdem der Nationalsozialismus ihre Schicksale auseinandergerissen hat, stehe ich auf diesem Feld. In Moldau, genauer im abtrünnigen Transnistrien. Und bin dankbar. Dankbar um dieser Erfahrung, die ich diesen Sommer machen durfte. Dankbar, um der Menschen willen, die ich auf dieser Reise kennenlernen durfte und dankbar, diesen Familienauftrag gelöst zu haben. Ich habe meine Urgroßeltern wieder vereint. Das spüre ich.

Der Wind spielt mit den Blättern des Walnussbaumes. Er flüstert mir zu. Ich habe einen Brief in der Rinde des Baumes versteckt, adressiert an Josef Benz.

07.07.2022

Autorin: Johanna Groß

Illustrationen: Maria Bisalieva

Auch im StadtZeit Kassel Magazin, Ausgabe 110, Juni/Juli 2022

>> hier zu lesen