https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2025/06/CR-Detail-Im-Element-I-kl.jpg

697

979

Lisa Marie Fink

https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2019/10/logo-m.png

Lisa Marie Fink2025-06-30 13:58:232025-06-30 15:47:55Fließendes – im Dialog mit dem Körper

https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2025/06/CR-Detail-Im-Element-I-kl.jpg

697

979

Lisa Marie Fink

https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2019/10/logo-m.png

Lisa Marie Fink2025-06-30 13:58:232025-06-30 15:47:55Fließendes – im Dialog mit dem KörperEinWurf

Blauer Dunst für die Kunst

Ein Beitrag zu „70 Jahre documenta“.

Viel Rauch um die documenta verspricht das Jubiläumsjahr 2025. Da liegt es nahe, die Metapher beim Wort zu nehmen und ein Thema wenigstens ansatzweise „aufzublenden“ – wie Arnold Bode gesagt hätte –, das von den Forschungsbemühungen zur Geschichte der Weltkunstausstellungsreihe bislang übersehen wurde. Wenn heutzutage das Rauchen in geschlossenen öffentlichen Räumen untersagt ist und in offenen öffentlichen Räumen all mählich verpönt zu werden beginnt, ist der Tabakgenuss in Anwesenheit von Kunstgegenständen ganz und gar geächtet. Irritierend wirkt es daher, wenn ausgerechnet ein global renommiertes Kunstunternehmen diesbezüglich aus dem Rahmen fällt. Arnold Bode selbst ging als rauchendes Beispiel voran. Ob beim Malen im Atelier, ob in Gesprächen mit Künstlern, Beratern oder Studenten, aber auch bei sei nen Führungen durchs Fridericianum diente die Zigarette als typisches Accessoire. Fotografien belegen, wie er für die Kunst brannte und energische Zeigegesten bei augenscheinlich aufgehobenem Rauchverbot vor Exponaten mit der Raucherhand bekräftigte.

Mit solch konservatorisch höchst bedenklichen Gebärden stand der documenta-Vater im Museum keineswegs allein. Als beispielsweise im September 1955 der Bundespräsident das Fridericianum besuchte, konnte die „Kasseler Post“ vermelden: „Mit der Morgenzigarre im Munde besichtigte Professor Heuss gestern die ‚documenta‘“. Genaueres wussten die „Hessischen Nach richten“ von der Ankunft des wegen schlechten Wetters beschirmten Schirmherrn zu berichten: „Die nachgerade symbolische Zigarre bugsierte er vom Mercedes 300 in die Vorhalle, ohne sie von dem strömenden Regen erlöschen zu lassen.“ Und auch während des Rundgangs durch die Hallen ließ sich der Schirmherr sein Markenzeichen nicht nehmen.

Deutlich disziplinierter zeigte sich die Politik eine documenta später. Als Ministerpräsident Georg-August Zinn 1959 seinem Tabakgenuss im Freien frönte und sich am Eröffnungstag auf der Gartenparty vor der Orangerie „unauffällig in das Auf- und Abgewoge der Promenierenden“ einreihte, bot er der Presse zu fast poetischen Betrachtungen Anlass: „Seine aromatisch duftende Zigarre ließ blaue Wölkchen in der seidenweichen Abendluft zurück.“

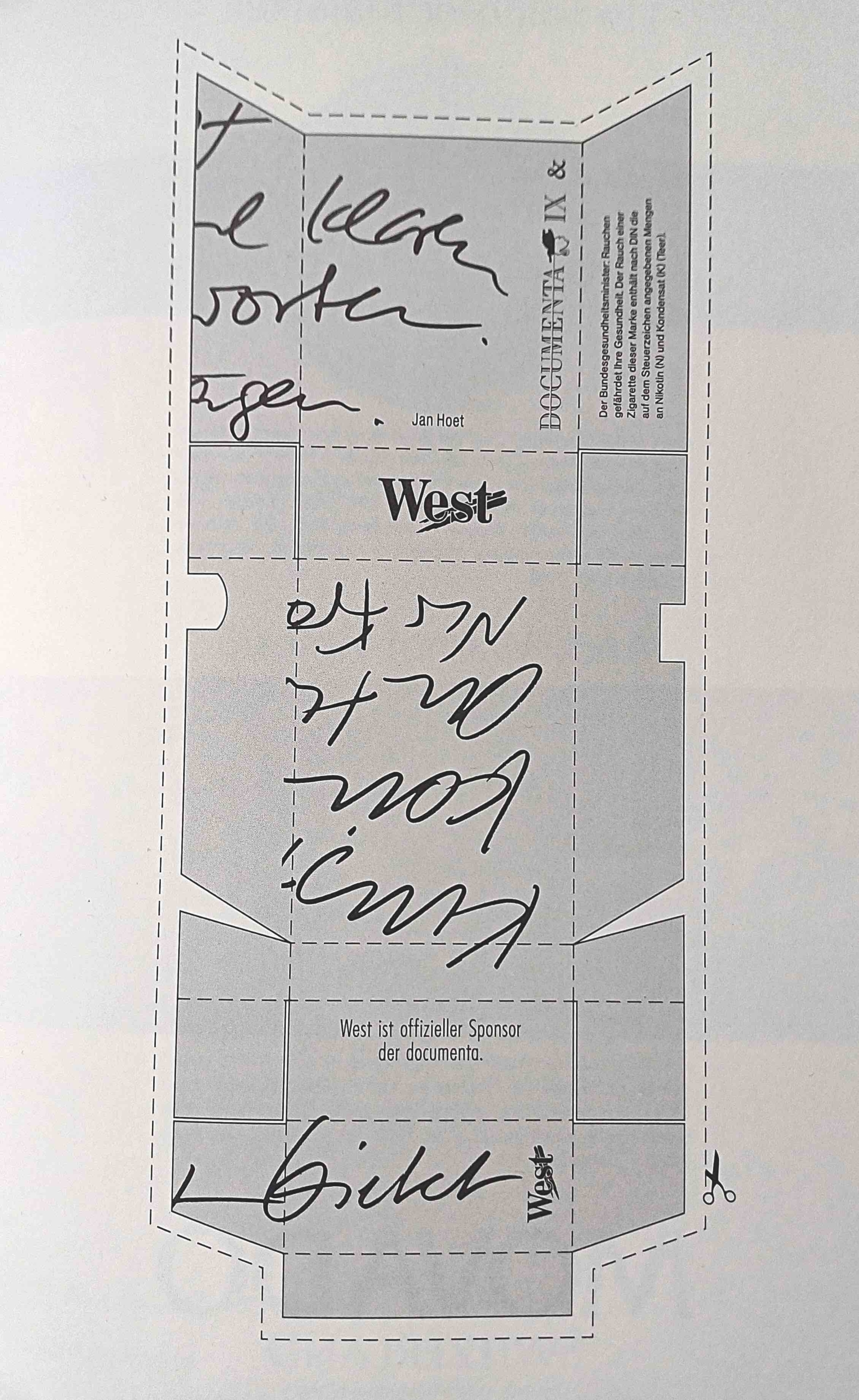

Zur documenta 3 gehörte dann das glimmende Mundstück so sehr zum guten Politikerton, dass sein Ausbleiben bemängelt wurde. Beim Besuch von Bundeskanzler Ludwig Erhard protokollierte die Zeitung: „Enttäuschung bei den wenigen Bürgern, die zuschauten: ‚Schade, ohne Zigarre.‘“ Schließlich kam das Publikum aber doch noch auf seine Kosten: „Im Museum Fridericianum, in der Cafeteria, kam endlich die Zigarre (mit Pappspitze) zum Vorschein und schmückte den Kanzler mit dem Symbol seiner Popularität“. Die nachfolgenden Ausstellungen waren hinsichtlich der Möglichkeiten, dem Publikum blauen Dunst vorzumachen, durch Zurückhaltung gekennzeichnet. Erst wieder 1992 outete sich der künstlerische Leiter der documenta 9 mit souveräner Pose als cooler Typ und Tabakkonsument. Sein Image als starker Raucher pflegend, inszenierte sich Jan Hoet auf seinem offiziellen Porträtfoto in der Halbrotunde des Fridericianums, das Popularitätssymbol in der Rechten, locker auf hohem Barhocker, während der Rauch sich ins Obergeschoss verkringelte. Unverhohlene Hommagen an das Suchtmittel griffen aber auch unmittelbar in das Ausstellungsgeschehen ein: Der Tabakkonzern Reemtsma, einer der Hauptsponsoren, verteilte als Sonderedition eine „offizielle documenta-Packung“ der Marke „West“, vom künstlerischen Leiter kalligraphisch veredelt durch das Statement „Kunst bietet keine klaren Antworten. Nur Fragen.“ Und auf den Sponsorenseiten des Katalogs gab es eine Packung zum Ausschneiden: „für alle, die auf der documenta keine documenta-Packung mehr kriegen“.

Da war es nur konsequent, dass sich unter Jan Hoets Leitung das Rauchen auch auf die Ebene der Exponate verlagerte, um zum Thema künstlerischer Interpretationen zu werden. So zeigte Ingeborg Lüscher im Ottoneum ein Exponat aus ungewöhnlichem Material. Ihr Objekt „Verstummelung 71/6“ bestand aus einem Ledermantel und Stiefeln, besetzt mit Zigarettenstummeln. Harald Szeemann schrieb dazu: „Das Individuum, das raucht, verschafft sich Lust über das Inhalieren von etwas Brennendem. Was es hinterlässt, ist ein je nach Sucht und Temperament ausgedrückter Stummel. Diese nie gleichen Elemente benutzt Ingeborg Lüscher in der Serie der Stummelobjekte und Stummelbilder. Fensterrahmen, Stühle, Mäntel, Stiefel, Spiegel, Bücher, ihr eigenes Foto werden mit Stummeln bedeckt, beklebt, verfremdet, bis sie geometrischen Ordnungen gehorchen oder fotografisch vergrößert zu dekonstruktiven Skulpturen, zu Stummelhüllen und -türmen werden“. Und das „Museo d’arte della Svizzera italiana“ in Lugano, in dem sich das Werk heute befindet, ergänzt: „Die Stummel, die sich entsprechend dem Temperament der verschiedenen Raucher voneinander unterscheiden, fangen einen Moment in deren Existenz ein und werden zur Spur eines Lebenszyklus, der durch den Atem in die Zigarette einfliesst. Der Akt des Rauchens wird so zum bildlichen Synonym für die Einzigartigkeit der individuellen Erfahrung.“ Noch vordergründiger zeigte sich dieser Erfahrungsraum im Verkaufsstand „Paan Beedi Shop“, den ein indischer Künstler in den Temporären Bauten der 9. documenta aufschlug: „Früher hat Bhupen Khakhar Kioske gemalt“, kommentierte Jan Hoet. „Und jetzt hat er Wirklichkeit und Bilder kombiniert: den Kiosk seiner Bilder nach gebaut und nun kann man da richtig Zigaretten kaufen – natürlich von West. Viele Leute finden das nicht gut. Ich halte es für eine Möglichkeit, eine andere Welt zu erfahren, die eigene Welt so zu reflektieren.“ Mit diesen Beispielen sind die tabakinspirierten Welterfahrungsangebote der documenta keineswegs abgeschlossen. Die weitere Verfolgung der Nikotin-Spur durch die Weltkunstausstellungen sei dem 70-jährigen Jubiläum überlassen.

21.03.2025

Kolumne von Harald Kimpel

studierte Kunstpädagogik und Kunstgeschichte in Kassel und Marburg. Er ist tätig als Kunstwissenschaftler, Kurator und Autor. Für die StadtZeit kümmert er sich in der Kolumne „EinWurf“ regelmäßig um erfreuliche oder unerfreuliche Begebenheiten im Kulturbereich.

Diesen Artikel auch zu lesen in der StadtZeit-Ausgabe 123, Frühjahr 2025, S.53

>> hier zu lesen